Pubblicazioni più recenti

eNeuro. 2024 Jul 5:ENEURO.0523-23.2024. doi: 10.1523/ENEURO.0523-23.2024.

Br J Pharmacol. 2024 Jun;181(12):1812-1828. doi: 10.1111/bph.16328.

Functional and Molecular Changes in the Prefrontal Cortex of the Chronic Mild Stress Rat Model of Depression and Modulation by Acute Ketamine.

Int J Mol Sci. 2023 Jun 28;24(13):10814. doi: 10.3390/ijms241310814.

Bonifacino T, Mingardi J, Facchinetti R, Sala N, Frumento G, Ndoj E, Valenza M, Paoli C, Ieraci A, Torazza C, Balbi M, Guerinoni M, Muhammad N, Russo I, Milanese M, Scuderi C, Barbon A, Steardo L, Bonanno G, Popoli M, Musazzi L.

Changes at glutamate tripartite synapses in the prefrontal cortex of a new animal model of resilience/vulnerability to acute stress.

Transl Psychiatry. 2023 Feb 18;13(1):62. doi: 10.1038/s41398-023-02366-w.

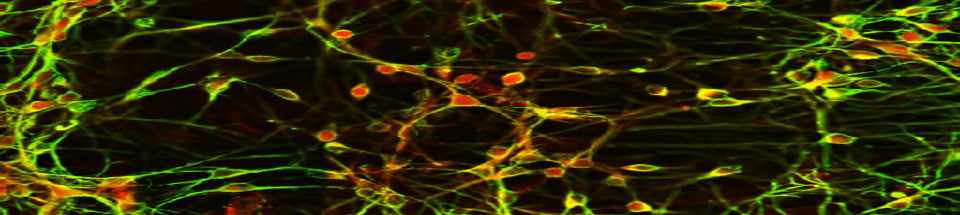

Cervetto C, Pistollato F, Amato S, Mendoza-de Gyves E, Bal-Price A, Maura G, Marcoli M.

Assessment of neurotransmitter release in human iPSC-derived neuronal/glial cells: a missing in vitro assay for regulatory developmental neurotoxicity testing.

Reprod Toxicol. 2023 Apr;117:108358. doi: 10.1016/j.reprotox.2023.108358. Epub 2023 Mar 1.

Heteromerization of Dopamine D2 and Oxytocin Receptor in Adult Striatal Astrocytes.

Int J Mol Sci. 2023 Feb 28;24(5):4677. doi: 10.3390/ijms24054677.

Fedele E.

Int J Mol Sci. 2023 Sep 24;24(19):14499. doi: 10.3390/ijms241914499.

Selective PDE4 subtype inhibition provides new opportunities to intervene in neuroinflammatory versus myelin damaging hallmarks of multiple sclerosis.

Genetic Downregulation of the Metabotropic Glutamate Receptor Type 5 Dampens the Reactive and Neurotoxic Phenotype of Adult ALS Astrocytes.

Cells. 2023 Jul 27;12(15):1952. doi: 10.3390/cells12151952.

Forti L, Ndoj E, Mingardi J, Secchi E, Bonifacino T, Schiavon E, Carini G, La Via L, Russo I, Milanese M, Gennarelli M, Bonanno G, Popoli M, Barbon A, Musazzi L.

Dopamine-Dependent Ketamine Modulation of Glutamatergic Synaptic Plasticity in the Prelimbic Cortex of Adult Rats Exposed to Acute Stress.

Int J Mol Sci. 2023 May 13;24(10):8718. doi: 10.3390/ijms24108718.

Neuropharmacology. 2023 Aug 15;234:109570. doi: 10.1016/j.neuropharm.2023.109570.

Roggeri A, Olivero G, Usai C, Vanmierlo T, Pittaluga A.

Presynaptic Release-Regulating Sphingosine 1-Phosphate 1/3 Receptors in Cortical Glutamatergic Terminals: Adaptations in EAE Mice and Impact of Therapeutic FTY720.

Cells. 2023 Sep 24;12(19):2343. doi: 10.3390/cells12192343.

Trafficking of the glutamate transporter is impaired in LRRK2-related Parkinson’s disease.

Acta Neuropathol. 2022 Jul;144(1):81-106. doi: 10.1007/s00401-022-02437-0.

Heterodimer of A2A and Oxytocin Receptors Regulating Glutamate Release in Adult Striatal Astrocytes.

Int J Mol Sci. 2022 Feb 19;23(4):2326. doi: 10.3390/ijms23042326.

Marcoli M, Cervetto C, Amato S, Fiorucci C, Maura G, Mariottini P, Cervelli M.

Transgenic Mouse Overexpressing Spermine Oxidase in Cerebrocortical Neurons: Astrocyte Dysfunction and Susceptibility to Epileptic Seizures.

Biomolecules. 2022 Jan 25;12(2):204. doi: 10.3390/biom12020204.

Villa V, Montalto G, Caudano F, Fedele E, Ricciarelli R.

Biofactors. 2022 Sep;48(5):1111-1117. doi: 10.1002/biof.1847.

Acute Ketamine Facilitates Fear Memory Extinction in a Rat Model of PTSD Along With Restoring Glutamatergic Alterations and Dendritic Atrophy in the Prefrontal Cortex.

Front Pharmacol. 2022 Mar 17;13:759626. doi: 10.3389/fphar.2022.759626. eCollection 2022.

Provenzano F, Nyberg S, Giunti D, Torazza C, Parodi B, Bonifacino T, Usai C, Kerlero de Rosbo N, Milanese M*, Uccelli A, Shaw PJ, Ferraiuolo L, Bonanno G.

Cells. 2022 Dec 4;11(23):3923. doi: 10.3390/cells11233923.

Front Mol Neurosci. 2022 Jul 1;15:937174. doi: 10.3389/fnmol.2022.937174.

Taddeucci A, Olivero G, Roggeri A, Milanese C, Giorgio FPD, Grilli M, Marchi M, Garrone B, Pittaluga A.

Presynaptic 5-HT2A-mGlu2/3 Receptor-Receptor Crosstalk in the Prefrontal Cortex: Metamodulation of Glutamate Exocytosis.

Cells. 2022 Sep 28;11(19):3035. doi: 10.3390/cells11193035.